初审编辑:田泽文

责任编辑:李玉梅

大众网记者 程凯文 淄博报道

为弘扬中华优秀传统文化,增强市民对春节习俗的认知与传承,2025年春节前夕,淄博市文明办、淄博市教育局、大众网创新策划“与子同学——好少年讲习俗”专题栏目,通过“文明淄博”官方抖音号、视频号、海报新闻客户端、大众网网站、大众网·淄博抖音号、视频号、微博以及“文明淄博”微信公众号连续推出18期短视频,以青少年视角解读介绍传统年俗,引发社会各界广泛关注。活动累计播放量达101.5万次,点赞、转发达5万次,通过“小手拉大手”形式推动传统文化传承,增强市民文化认同感,为建设城市文明注入鲜活力量,成为春节期间市民热议的“文化新风尚”。

青春视角+短视频:传统年俗焕发新活力

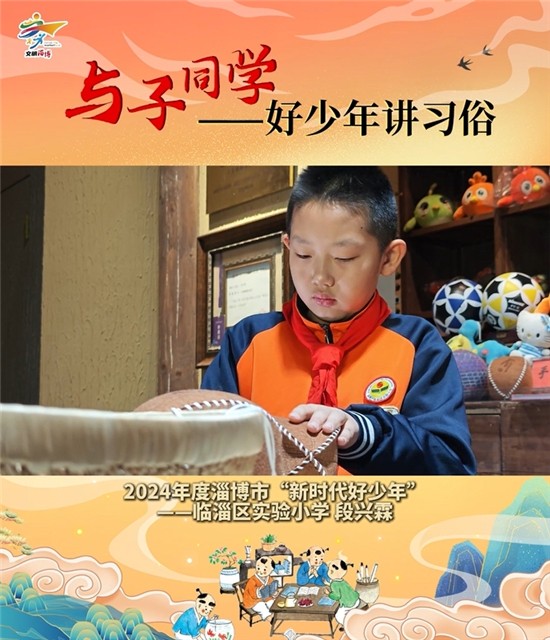

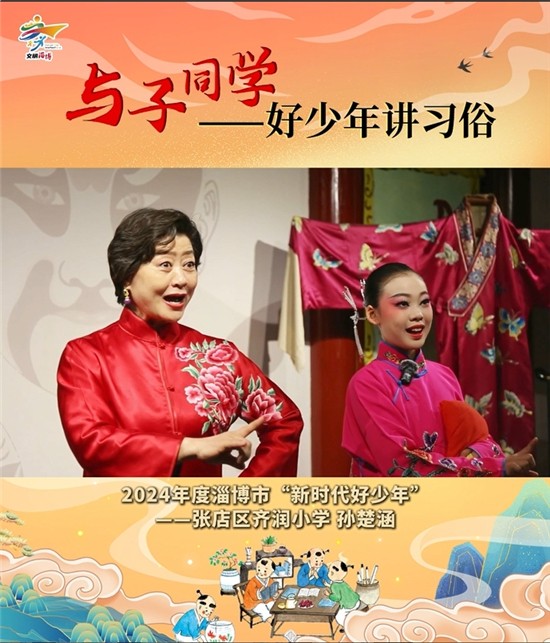

栏目以淄博市“新时代好少年”为主讲人,通过“实地探访+情景演绎+知识讲解”的形式,生动展现了贴春联、祭灶神、守岁等传统习俗,同时融入了淄川“炸肉蛋”、淄博酥锅等淄博特色美食文化以及淄博本土戏曲文化五音戏。视频中,少年们有的身着传统服饰,在古色古香的周村古商城、齐文化博物馆等文化场景中娓娓道来,有的在大集、在学校、在家中有声有色的讲解特色年俗,既有“腊月二十三扫尘寓意辞旧迎新”的民俗溯源,也有“年夜饭吃饺子”的细节解读,让观众在沉浸式体验中感受文化温度。

通过参与活动,“好少年”从文化接受者转变为传播者。例如,博山区实验小学的范马博乐同学在讲解“糖画”时,结合老师传授的技艺,感悟“手艺传承需代代接力”;桓台一中附属学校的吕雨泽同学通过“蒸花馍”主题,体会到“一捏一揉皆是匠心”。活动后调研显示,95%的参与者表示“更愿意主动学习传统文化”,大家表示短视频形式更契合现代传播规律,通过可视化、场景化表达,让传统文化“活”起来、“潮”起来。

多方点赞:从校园到社会的“文化共鸣”

活动获得市民、学校师生、学生家长等各方热烈反馈。市民王女士留言:“孩子看完视频后主动要求参与包饺子、写福字,传统文化的种子就这样悄然生根。”参与录制的来自张店区齐润小学的“淄博好少年”孙楚涵同学表示:“通过查资料、和老师一起学习,我才真正理解了‘年味’背后的深意,这是一次难忘的文化寻根之旅。”

学生家长于彬涵女士表示:“孩子讲解的是国家级非物质文化遗产——‘五音戏’。这不仅是一次展示的机会,更是一次难得的传统文化熏陶之旅。通过这次活动,孩子深刻感受到传承中国传统文化的重要性。中华优秀传统文化是中华民族智慧的结晶,是文化自信的源泉。让孩子从小接触、了解并热爱传统文化,不仅能丰富他们的精神世界,更能增强他们的民族自豪感和文化认同感。期待未来能有更多精彩的活动,让传统文化之花在淄博这片沃土上绽放得更加绚丽多彩!”

活动带动家庭、学校、社区共同参与,既让青少年弘扬了传统文化、记住了乡风乡情,也激发了更多人对本土文化的热爱与传承,增强了文化自信。

文明办:打造传统文化传播长效品牌

淄博市委宣传部分管日常工作的副部长、文明办主任许艳萍表示,中华优秀传统文化是民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的源泉。今年是首个“非遗版”春节,我们安排“新时代好少年”讲淄博本地文化和传统习俗,让青少年们既弘扬了优秀传统文化、记住乡风乡情,又激发了他们对本土文化热爱与传承,增强了文化自信。下一步,我们将以“与子同学”文明培育项目为引领,启动“与子同学——少年成语说”、“友善同行”主题小戏小剧展播、“明德齐语”宣讲等主题活动,通过“小手拉大手”的形式,带动社会、学校、家庭共同参与,推动文明培育从校园向社会延伸,让传统文化“活”起来、文明培育“动”起来。

春节虽过,文明不息。“与子同学——好少年讲习俗”活动是淄博市深化精神文明建设的创新实践。这场由青少年主讲的“年俗公开课”,不仅让市民重温了记忆中的年味,更以创新表达唤醒文化自信,为淄博建设注入青春动能。下一步,淄博将持续探索“文化+科技”“传承+创新”融合路径,让传统文化在新时代绽放更绚丽的光芒。

初审编辑:田泽文

责任编辑:李玉梅